列宁在1919年时曾有这样一段演讲:

资产阶级的虚伪表现之一,就是相信学校可以脱离政治,你们都清楚地知道这种想法多么虚伪。提出这个原理的资产阶级自己就把资产阶级政治放在学校事业的第一位,竭力把学校用来专门替资产阶级训练恭顺的和能干的奴才!甚至竭力利用普遍教育来专门替资产阶级训练资本的走卒和奴隶,他们从来不想使学校成为培养人格的工具!

学校不仅仅是学习知识的,更是一个学习“知识应当如何使用、为谁使用、为谁掌握”的政治大讲堂。

正像《人民日报》1966年8月2日著名社论《全面贯彻毛主席伟大教育思想的典范》中的教导号召:

阶级斗争是青年的一门主课,青年应该把坚定正确的政治方向放在第一位。

教育系统的深府高台、讲坛之上的滔滔师者、教材教具的政治方向,这三个核心要素内藏的一众污秽沉垢,多年来已孵化培育了两代不止的数量庞大的逆向民族主义精英。

经年累月以来,他们深入、把控、拥持着国家各行业部门的权重宦位,其根子都是在于教育紊乱。

早在1955年5月,主席就曾觉察到:

许多人认真一查,查出了他们是一个不大不小的集团。过去说是‘小集团’,不对了,他们的人很不少。过去说是一批单纯的文化人,不对了,他们的人钻进了政治、军事、经济、文化、教育各个部门里。

两年后情况愈发复杂,主席再发警告:

如果我们和我们的后代不能时刻提高警惕,不能逐步提高人民群众的觉悟,社会主义教育工作做得不深不透,各级领导权不是掌握在真正的马克思主义者手里,而被修正主义者所篡夺,则我国还可能要走一段资本主义复辟的道路。右派的企图,先争局部,后争全部。先争新闻界、教育界、文艺界、科技界的领导权。他们知道,共产党在这些方面不如他们,情况也正是如此。

就在那两个月前,主席还郑重致信过周恩来、陈云、彭真、陆定一,要求:

大学、中学都要求加强思想、政治领导和改进思想、政治教育,要削减课程,要恢复中学方面的政治课,取消宪法课,要编新的思想、政治课本,要下决心从党政两系统抽调几批得力而又适宜于做学校工作的干部去大、中学校工作,要赋予高等教育部和教育部以领导思想政治工作的任务。

今日一切乱象的背后,都是历史深处意识形态的失序和政治火炬的熄灭。

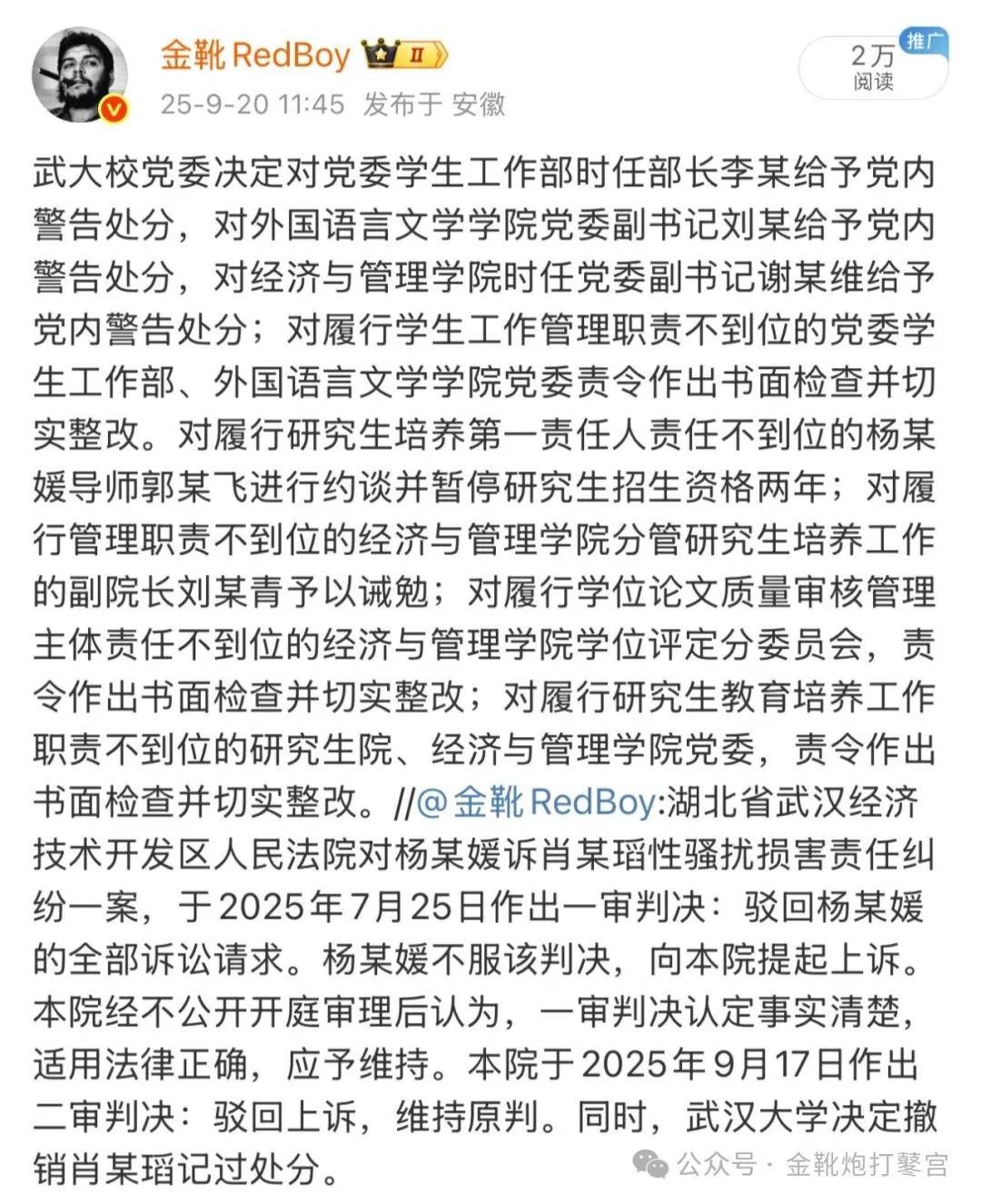

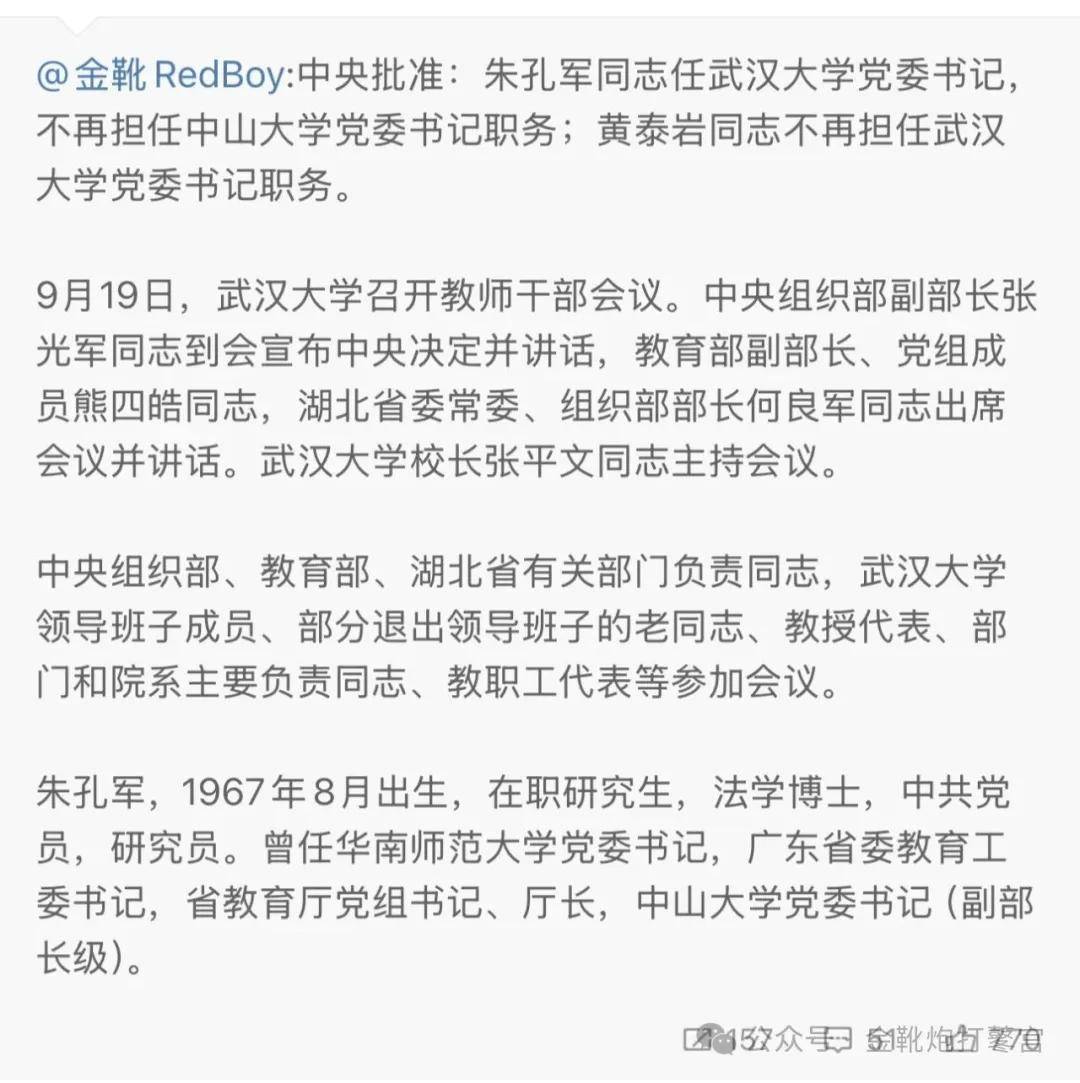

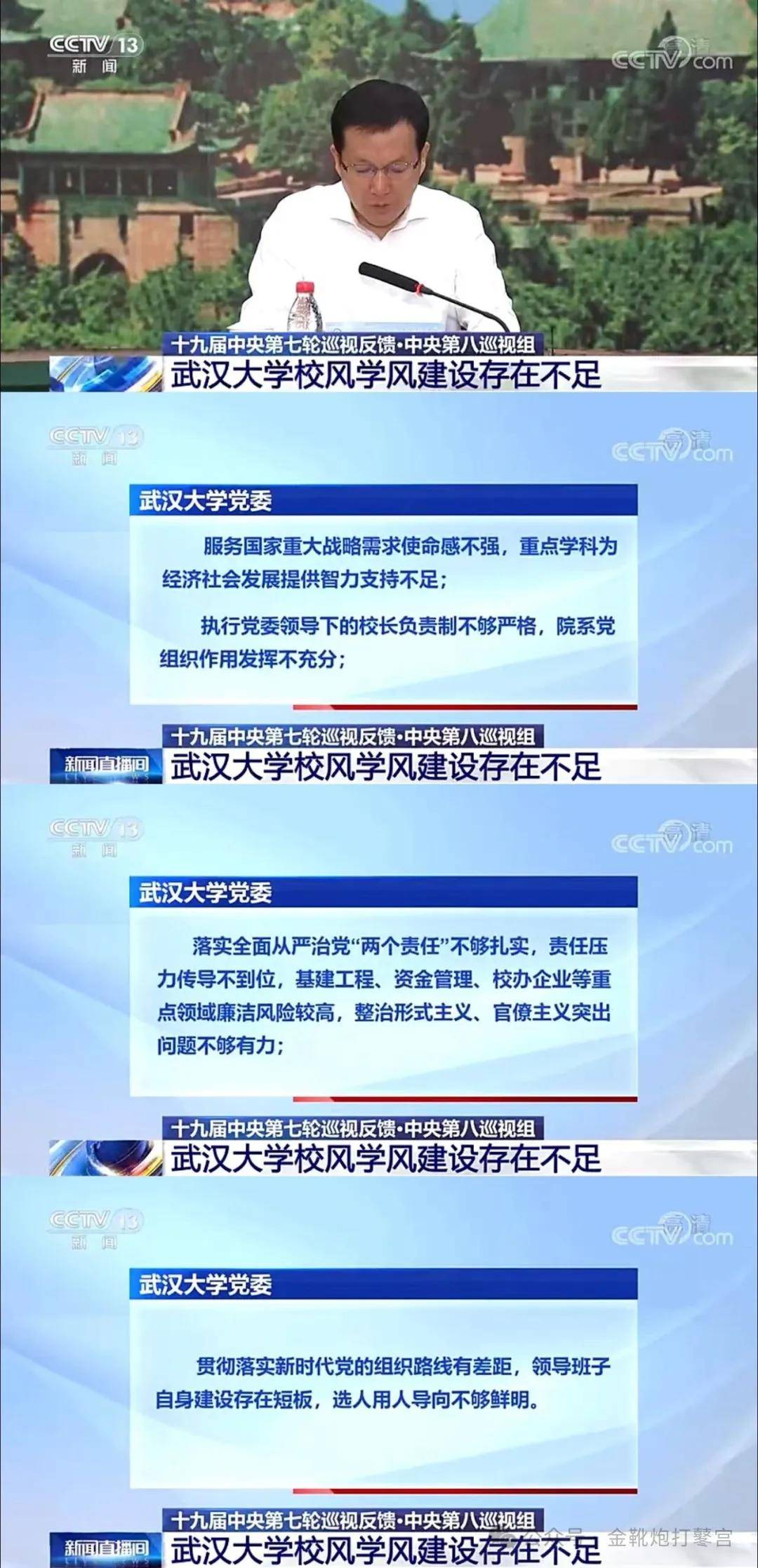

武汉大学今日之作风同样倒也不让人奇怪,追溯源头一切都有迹可循,大致可拜四十年前的武汉大学校长所赐——当时的武大校长不是别人,正是与1967年“百万雄师”颇有渊源的刘校长。

林老总在1967年8月9日曾有这样一句话:

全国各大军区过去有两个不放心,一个是北京,一个是武汉,拿他们没有办法……

同年之夏,主席的判断更为直白:

容易出现修正主义的,第一个是中央里的人物,第二是新闻记者,第三就是文科大学的。都是在意识形态方面。

武汉大学原党委副书记骆郁廷曾直言:

20世纪80年代,受所谓‘党政分开’的政治体制改革的影响,部分高校曾经试行校长负责制,党对高校的领导一度受到严重削弱,影响了高校思想政治工作和思想政治理论课建设,导致人心涣散,思想混乱,最终出现了严重后果。

历经近三十余年的“改革”,很长一个阶段,中国舆论场早已不谈巩固公有制、不谈高举马恩列斯毛、不谈坚持党的领导,那是一个堪称各级党委沦为加里宁、沦为晁盖的时日。

如孔庆东教授所说,那时候在中国的高校,哪个教授要是在讲台上宣扬毛主席、宣扬党,那简直看起来是“有毛病”。

那么“没毛病”的是什么呢?是学术组织的官僚主义化和学术行政的宗族门阀化。

五年前成都大学的毛书记还记得吗?从1992年未名湖畔经济学院资料室主任兼院党支部书记的解万英教授,到2013年重庆大学机械传动国家重点实验室创始人梁锡昌教授,多少纵身一跃的学术生命逝去,在控诉着中国党政分离之下高校领域的污黑生态。

校长成了地头蛇,博导成了资本家,黄四郎们不再拿枪,而是纷纷戴上了博士帽——文革中那些被打倒的学阀,重新拔地而起,地方山头主义与官僚主义崛起的结果,就是“党委领导”的灭亡。

由高校领域延伸的,是教育市场化、医疗私有化、企业自主化,乃至到了十年前南方系新闻集团最为猖獗的顶流巅峰时,“军队国家化”都被喊上了主流媒体的台面。

这一幕,何其熟似:1990年3月,苏联第三次人代会上通过《关于设立苏联总统职位和苏联宪法(根本法)修改补充法》,其规定苏联总统是苏联武装力量的最高统帅,有权任命和撤销军队高级指挥员——这就从法律上剥夺了苏共领导、指挥苏联军队的最高权力。

而就在那四年之前的1986年9月6日,「党政分开」在中国国内被正式提出。

至当年11月7日的“政治体制改革研讨小组第一次会议”,最高层面已数次提出以「党政分开」为核心的政治体制改革:

经济体制改革到了一定时候,就必须要提出政治体制改革……党政分开要放在第一位。

尤其是这场“研讨小组第一次会议”,是那年研讨小组七次会议中,涉及面最广、内容最丰富、影响也最大的一次。

不仅原则上确定了“政治体制改革”的涵义、目标和重点,而且也提出了政治体制改革几项重点内容的基本方向,可以说,对下一步开展的“专题研讨工作”起到了重要的指导作用…

一年后的1987年10月14日,在十二届七中全会预备会上,继续深入阐述了「党政分开」的内涵:

这次全会审议的文件中,《十三大报告》有这个内容,《政治体制改革总体设想》也有这个内容。

政治体制改革,首先是领导体制改革。党政不分、以党代政这个问题不解决,整个政治体制改革都无从展开。

现在许多社会主义国家都在讲政治体制改革,所有搞政治体制改革的社会主义国家,又无例外地都提出要克服党政不分的弊端,要充分发挥政权机关的作用。

看来,在社会主义各国,党政分开是个大的潮流。这项改革,非搞不可,或迟或早,总得进行。

推荐阅读:「党政分开」始末

以武汉大学为例,那一时期正是被一手孵化出方方、易中天、冯济海、周玄毅、宋庚一等逆向民族主义分子的“刘校长精神”死死统治的阶段。

此人前半生扛着红旗,后半生反红旗;前半生极左扩大化,后半生极右自由化——

从1955年加入武大肃反队伍,到1957年成为班级反右小组组长;

从1966年任武大校文革教育组组长,到1967年加入著名的武汉“百万雄师”;

从1979年开始任职武大高层,到80年代中期在武大进行大刀阔斧的“教育民主化改革”,以及1986年曾暗自支持过武汉大学的学生运动……

刘校长的一生真可谓每一步都站在了风口上,也在80年代执政武大时期培育了诸多如易中天这般对后世影响深远的中国文人、媒体人。

他曾认为:

一个真正有灵魂的大学校长,一定要接受过’精英教育‘。

这种教育理念下的教育改革,在80年代确实是对工农兵大学与七二一学制的泼污与颠覆。

还记得2023年某位曾供职于大象公会等反华精日组织的“女学者”活活饿死在日本的新闻吗……

此人同样毕业于武汉大学。

而武汉大学包括樱花在内的“习日风”,源头同样是这位刘校长。

在其治下,武汉大学开始自日本引进樱花、夯实当年侵华日军在珞珈山下遗留的樱花败种之风,其规模越来越大(1987年3月24日刘道玉曾亲自参加首届“樱花书市”)。

同时,武汉大学在刘校长治下对日本方面的推崇也层层递进:

1983年9月,刘校长率武大代表团访问日本,与东京都大学等学校签定交流协议;

1984年8月,刘校长远赴美国参加“中日美”第二届金属有机化学讨论会;

1985年7月,刘校长作为代表团副团长参加中日大学校长第一次会议……

也是在1985年,武大创造了全国高校三个第一:最早开设同性恋研究课、最早允许未婚同居学生登记结婚、学生社团数量第一.....…

二十二年后,2007年的初春,早樱绽放之时,二十二名作家班校友集资要建“刘校长铜像”,以慰“风气之先、樱香不渝”。

只能说,主席当年的话真是让人不得不服:

一部分知识分子身上遗留着资产阶级的血腥味,他们混在人民中间,用语言及其伪装欺骗着民众,却在笔杆子上为帝国主义的利益摇喊。

近百年前的20世纪30年代,“国立武汉大学”被高悬校门,在武汉国民政府血腥镇压共产党人、工农群众、进步学生的屠刀之侧,显得那样醒目而诡谲。

直至建国后,“国立武汉大学”终被取缔,更以毛泽东字体的“武汉大学”,风清气正,光芒万丈。

后至90年代,毛体一夜摘下,旧体卷土重来,“国立”二字再度登堂入室。

由衷提醒:自1949年10月1日起,封建遗老遗少、买办知识分子、资本包衣阶层、帝国主义奴仆共同拥护的那个「国」就已宣布不复存在,永远的被扫进历史的垃圾堆中。

之于武汉,甚至理应更早——1949年5月14日,中国人民解放军四野先遣兵团(司令员萧劲光,政委萧华)乘胜前进,夺取了长江以北西起团风、东至武穴的沿岸渡口,合围武汉。5月15日,国民党反动派第十九兵团司令、河南省政府主席张轸率三个师2.5万余人在武昌金口一带起义;下午三点钟,曾坐镇武汉的“华中王”白崇禧乘“追月号”专机仓皇南逃;傍晚七点钟,国民党守备司令鲁道源发表书面谈话称放弃武汉;午夜,最后驻扎武汉的国民党军队第五十八军全部撤离。5月16日汉口解放,17日汉阳、武昌接连解放。

改变,请先从抹去“国立”开始吧。

当然,从每年秋天南京的“美龄项链”宣传,到岁岁冬季首都的“一下雪,北京就成了北平”通稿;从至今仍未彻底清算国军在抗日战争与解放战争中犯下的罪责,到一旦涉及台湾统一问题便立刻捡起妥协主义幻想……

牌匾上的“国立”或许好拆,但心中的“国立”实在难祛。