在中国革命与建设的壮阔史诗中,两种经济制度的较量从未停歇:一种是以毛主席为代表的公有制,如精卫填海般聚沙成塔;另一种是走资派所倡导的私有制,似蚁穴溃堤般毁塔成沙。这两种路径不仅关乎经济效率的高低,更关乎社会团结的存续与国家命运的走向。无数历史实践已经证明,唯有坚持公有制主体地位,才能筑牢中华民族永续发展的基石。

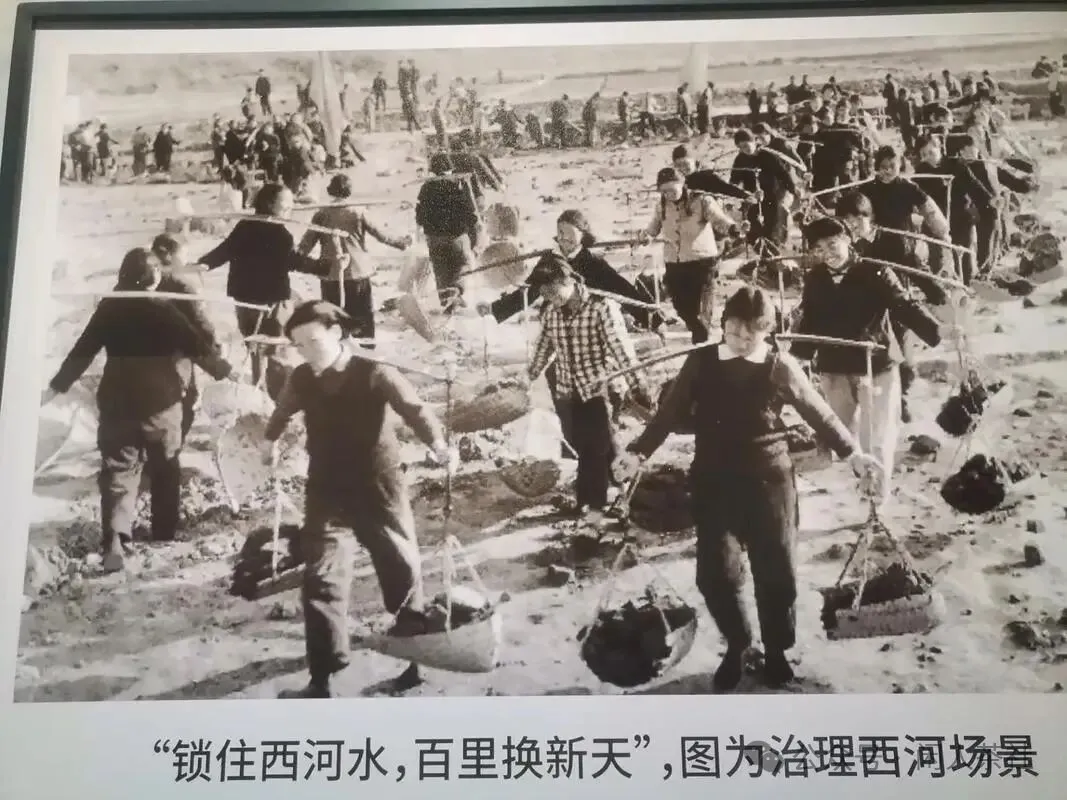

毛主席领导的公有制实践,其本质是通过生产资料的社会化占有,实现劳动成果的公平分配,最终达致社会团结与共同富裕。在革命战争年代,延安根据地的“自己动手,丰衣足食”运动,通过集体劳动打破了经济封锁;新中国成立后,农业合作化运动将亿万分散农户组织起来,形成了抗击自然灾害和市场风险的强大合力;国有工业体系的建立,更是在一穷二白的基础上凝聚起现代化建设的磅礴力量。这些实践无不彰显着“聚沙成塔”的深刻智慧,将零散的个体力量通过制度创新凝聚为集体动能,从而创造单打独斗无法实现的伟大成就。

公有制之所以能够“聚沙成塔”,源于其内在的共同体逻辑。这种制度安排将每个人的利益与集体利益紧密相连,形成了“我为人人,人人为我”的良性循环。

在公有制框架下,生产资料不再是为少数人增殖私利的工具,而是转化为服务大众的社会公器。这种转化消除了剥削的经济基础,构建了更为平等的社会关系。

大庆油田“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的豪迈誓言,正是公有制下劳动者从“为我而劳动”升华为“为我们而劳动”的生动写照。这种集体主义精神的觉醒,释放出改造世界的巨大能量。

与此形成鲜明对比的是,私有化浪潮则不断上演着“毁塔成沙”的历史悲剧。

私有制的核心逻辑是将社会财富不断向少数人集中,其结果必然是多数人利益的边缘化与社会凝聚力的瓦解。苏联解体的教训尤为深刻:当公有制被彻底否定,国有资产被寡头瓜分,曾经强大的超级大国顷刻间土崩瓦解,人民生活水平断崖式下跌。在某些推行全面私有化的国家,社会撕裂日益加剧,1%的精英掌控着绝大多数财富,而99%的民众却在生存线上挣扎。这种制度不仅摧毁了经济成果,更可怕的是摧毁了人与人之间的信任纽带和社会团结的价值基础。

走资派所推崇的极端私有化路线,其危害不仅体现在经济领域,更渗透到社会肌理的每一个细胞。当一切都被商品化,当金钱成为衡量一切价值的唯一尺度,社会道德必然走向滑坡,人的尊严难免遭受践踏。

历史已经多次证明,完全放任的市场经济最终会导致弱肉强食的丛林法则大行其道,使人类文明退化为赤裸裸的兽性竞争。中国传统文化中“不患寡而患不均”的智慧,正是对这种危险倾向的超前警示。

当前,世界正处于百年未有之大变局,人类文明面临前所未有的挑战。气候变化、公共卫生危机、贫富差距扩大等全球性问题,单靠私人资本和市场机制根本无法解决。这些挑战更加凸显了公有制和集体行动的必要性与紧迫性。

中国能够在脱贫攻坚战中取得全面胜利,能够有效应对重大疫情冲击,正是得益于公有制主体地位所提供的制度保障和资源动员能力。这种“聚沙成塔”的制度优势,在危机时刻尤为彰显。

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。毛主席开创的公有制道路,不是抽象的理论推演,而是经过血与火考验的实践真知。它犹如一座灯塔,照亮了中国现代化建设的航程;它犹如一条纽带,连接起亿万人民的共同命运。

在新的历史条件下,我们不断发挥“聚沙成塔”的凝聚优势,防止“毁塔成沙”的分化风险。唯有如此,才能在实现民族复兴的征程中,汇聚起不可战胜的人民力量,筑就更加坚固的发展之塔、文明之塔、幸福之塔。