“真实的历史,难道不是比影片中的煽情故事要精彩得多吗?”

01

《志愿军》三部曲的第三部片名是“浴血和平”。

这样命名也可以,毕竟朝鲜半岛的和平,远东的和平,都是通过浴血奋战赢得的。

但“浴血和平”,终究显得惨烈沉郁,延续了近代史悲情的基调,与抗美援朝的辉煌与光荣,并不协调。

而在影片中,对“浴血”并没有淋漓尽致的表现,反而令观众感觉到,朝中方面似乎乞求和平。

浓墨重彩的是这样一个细节:

在停战谈判开始前,翻译队队长林月明带领队员在中立区,用白色石子摆出和平鸽图案,还特意用红色石子点缀鸽眼,同时搭配英文“Welcome”字样,以此传递朝中方面对和平的渴望与谈判诚意。

美军代表团乘直升机从天而降,故意直接降落在图案上,让螺旋桨的气浪碾碎石子造型,红色鸽眼石子滚落,如同和平鸽在“淌血”。

然而,在第一轮谈判结束后,林月明并不气馁,坚持带领队员重新摆出和平鸽。美方终于被中方的诚意所感动,直升机再来时,就选择降落在和平鸽的图案旁边,不再肆意破坏了。

影片的这一细节,令我想起管虎的《金刚川》。

在《金刚川》中,由于美军凭借空中优势持续轰炸,志愿军在江面筑桥的行动,成了西西弗斯推石上山式的徒劳无功,除了不断增加伤亡外,没有任何效果。

最后,美军飞行员看着江面上密密麻麻的志愿军部队,终于不忍心继续轰炸了。

两部影片,传递同一个主题:无论和平还是胜利,都是美军良心发现赐予的,而志愿军方面所能够拿出来的,只有受虐狂一般的“诚意”和无穷无尽的死亡。

陈凯歌与管虎,真是心有灵犀,不约而同呀!

揆诸历史事实,朝中方面在修建签字大厅时,的确使用过和平鸽的图案,著名军事记者孟昭瑞在《亲历抗美援朝战争》有如下记载:

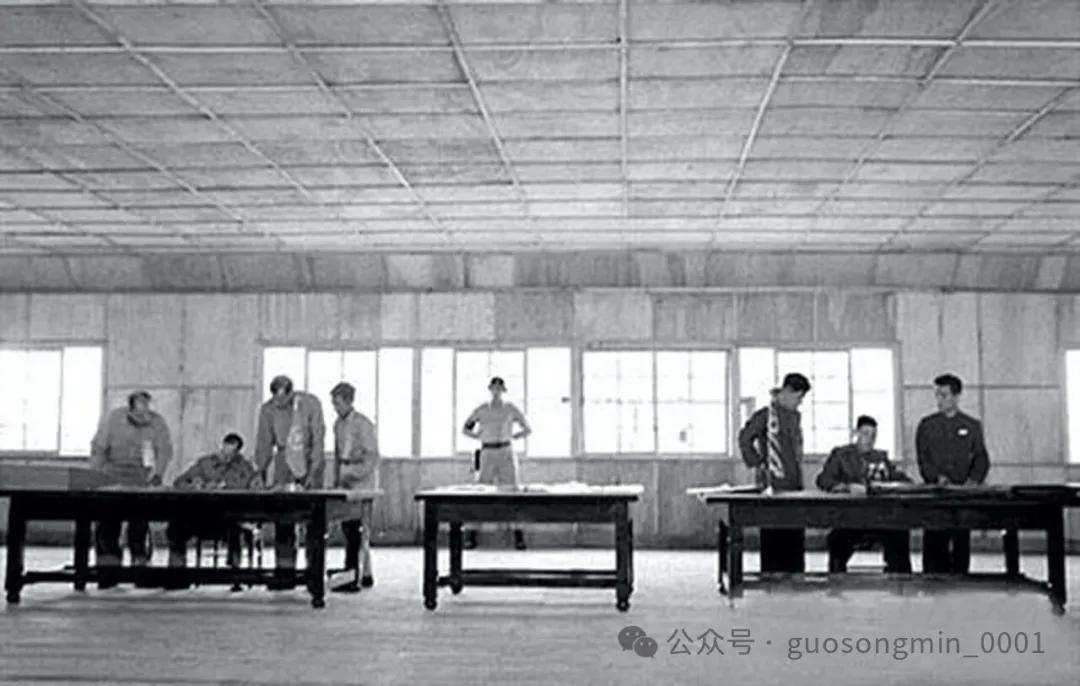

“签字大厅的屋顶是三角形,我们起初在三角形的墙上塑了个毕加索的和平鸽,这是和平的象征。美国人不同意,硬说和平鸽是共产主义的宣传象征,一定要我们拿下来。我们让了步,把和平鸽取了下来。和平鸽虽然取了下来,但鸽子的影子还清楚地留在墙上。”

由于创作和平鸽的毕加索是法共党员,美军杯弓蛇影,把和平鸽当成共产主义象征。

中方的态度不卑不亢:使用和平鸽的形象,表达了我方的和平愿望,但如果美方不想要和平,我方愿意奉陪,决不会向美方乞求和平!

真实的历史,难道不是比影片中的煽情故事要精彩得多吗?

《志愿军3》中,还有令人感到匪夷所思的情节。

我方在中立区执行警备任务的排长姚庆祥,巡逻时遭到美李武装的埋伏而牺牲,翻译队奉命起草向美方交涉的信件,队长林月明因为年轻翻译在拟稿时用了“sorry”而不是“apology”(两个词虽都有致歉含义,但后者更正式)便勃然大怒,这是她绝无仅有的激烈情绪大爆发。

历史事实是:杀害姚庆祥排长,是美国破坏停战谈判,并试图增加谈判筹码的一个阴谋。

朝中方面立即向美方提出强烈抗议,并为姚庆祥隆重举行追悼会,乔冠华还应李克农的要求,拟了一幅醒目的挽联:

世人皆知李奇微

举国同悲姚庆祥

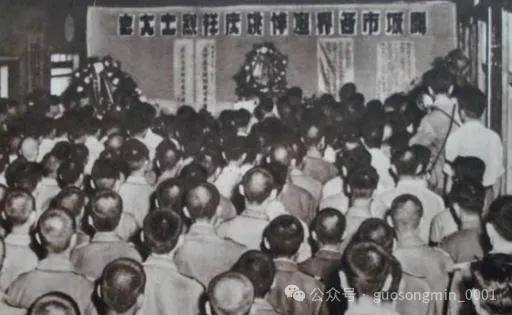

这幅挽联,把所谓“联合国军总司令”李奇微与姚庆祥联系起来,引起了出席追悼会的世界各国记者关注,美国记者在各方压力之下,也不得不为烈士佩戴黑纱。

姚庆祥的牺牲,是令人痛心的,但朝中方面以悼念姚庆祥为契机,发起了一场舆论战役并赢得了胜利,向全世界揭露了美李集团破坏和平的真相。

在与美国发生冲突时,满足于“语词上的胜利”而不进行实质性的反击,似乎是晚近三四十年常有的现象,没想到却给了陈凯歌以灵感,用来表现七十多年前的停战谈判了。

02

朝鲜半岛的和平,并不是向美国乞求来的。

如果能够在战场上获胜,美国不想要和平。美国之所以愿意进行停战谈判并最终在停战协议上签字,是因为美军在战场上被打败了。

在停战谈判期间,美军多次以各种理由恢复军事行动,但均以失败告终。

姚庆祥事件发生后,使停战谈判被迫中断。随后,美方发起夏季攻势和秋季攻势,集中优势兵力,在飞机、大炮、坦克掩护下,向三八线以北中朝阵地猛攻,企图重温“饮马鸭绿江”的旧梦。

对于美方的军事进攻,毛主席指出,要坚决予以打退。

按照毛主席的指示,志愿军和朝鲜人民军并肩作战,顶住了美方的进攻,消灭了美军大量有生力量,美军的航空兵、炮兵也遭受重创,被迫重返谈判桌。

艾森豪威尔接替杜鲁门担任美国总统后威胁说,为了朝鲜战争的胜利,可以考虑使用战术核武器。

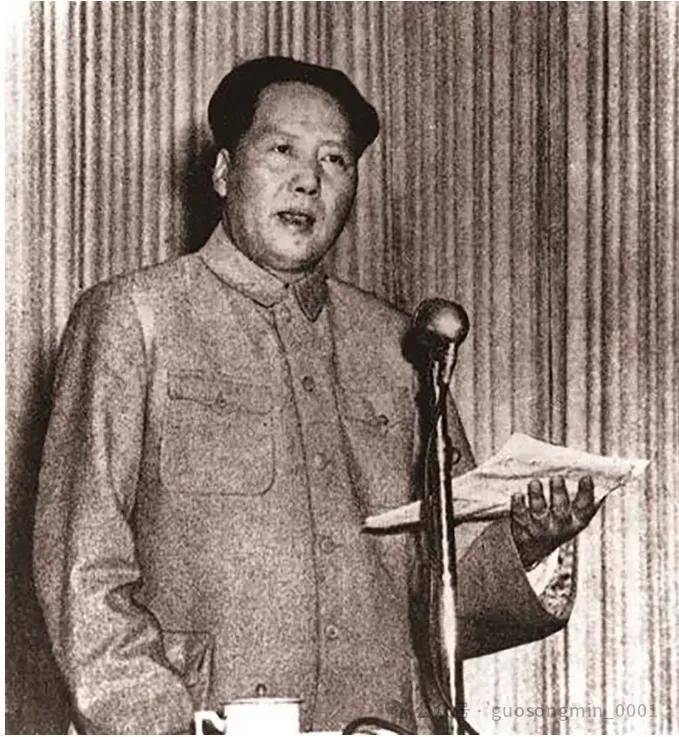

面对美国的核讹诈,毛主席在一次讲话中针锋相对地表示:

“不管是杜鲁门还是艾森豪威尔,他们要打多久,就打多久。一直打到完全胜利。”

毛主席的这段讲话的影像,在互联网上广为流传,给无数人以鼓舞。

如果陈凯歌导演真的想要一种史诗效果,完全应该把这段影像直接插入到影片中去,可奇怪的是,整部《志愿军3》都没有毛主席的镜头。

在谈判的最后阶段,由于南朝鲜伪政权“总统”李承晚阻挠停战,毛主席指示志愿军司令员彭德怀,“停战签字必须推迟,再歼灭万余南朝鲜军极为必要。”

1953年7月13日黄昏,金城反击战打响。

志愿军集中第20兵团和第9兵团共6个军24万人,配属1104门火炮及火箭炮兵、坦克部队,在朝鲜人民军配合下于7月13日21时发起总攻。

战役中以1900余吨炮弹实施火力急袭,首次在火炮数量和炮火密度上超过美李军 ,1小时内突破南朝鲜军4个师前沿阵地,第68军第203师穿插分队奇袭首都师"白虎团"团部并缴获"虎头旗" ,至15日晚突入纵深最远达18公里,收复阵地160余平方公里。

16日转入防御后击退"联合国军"及南朝鲜军1000余次反扑 ,歼敌5.3万余人,缴获坦克45辆、火炮423门。

金城战役的辉煌胜利,令美国政府认识到,朝中方面在战场上已经获得了充分主动权,如果不迅速结束战争的话,美李方面会失去更多,并且无法挽回。李承晚在遭到志愿军沉重打击后,也灰头土脸,不再阻挠谈判了。

金城战役结束两天后,即1953年7月27日,朝鲜停战协议就签字。

朝鲜半岛的和平,是中朝两国人民通过战场上的胜利赢得的,并非通过受虐求来的——在中美为赢得21世纪而展开的全方位竞争越来越激烈的时候,陈凯歌执导的《志愿军》用“受虐”置换了“胜利”,重新叙述了抗美援朝的历史,这无助于增强我们的信心。