南京保卫战里中国军队的劣势被放到了最大,无论战前、战时还是战后,都暴露出蒋介石政府片面抗战的危害。

文 | 郑声

侵华日军部队进攻南京中华门

1937年进行的南京保卫战是在中日双方力量悬殊的情况下进行的一次惨烈的战役。战事自11月底开始,到12月13日城陷结束,无论是先前的准备不足还是开战后的短促守城都让南京保卫战变成了一段惨烈的历史,并直接导致了之后的屠杀惨案。

由于中日两军之间力量存在绝对差距,保卫战从一开始就是一场必败的战斗。但决定胜负的因素远不止战场上的较量,蒋介石领导的国民政府与国民党军队自开战以来暴露出种种问题就已经足以解释为何中国军队会败得那么快、那么惨了。

一场被迫提前打响的保卫战

自1937年8月13日淞沪会战开始,中国军队已经同装备精良、数量众多的日军血战到11月。时任副参谋总长的白崇禧鉴于前线情况,曾在11月初要求蒋介石立刻下令撤军。当时国际上正在召开布鲁塞尔九国公约会议,蒋介石寄希望于国际调停,于是要求军队继续坚守上海以争取国际援助,从而错失了最佳撤军时机,中国军队为此蒙受了更大损失。

11月8日,蒋介石下令在沪军队开始向后方的乍(乍浦)平(平湖)嘉(嘉善)一线和吴(苏州)福(福山)一线撤离,试图在苏(苏州)嘉(嘉兴)防线依托坚固工事组织防御。而国军在实际撤军中极度混乱,即便撤到苏嘉一线也没能扭转颓败之势,甚至闹出士兵找不到工事钥匙而整体放弃防线的荒诞笑话。这些战前由德国将领和工兵顾问监督修建的“东方马奇诺防线”,在实际作战中形同虚设。在这几条防线上,中国军队没有像预计的那样形成坚固防御,更没能组织起规模性的反击。

11月28日,日本参谋总部发出“追击南京”的电令,日军参谋次长多田骏于12月1日将进攻南京的天皇敕令带到上海,日军自12月4日起向南京城进攻。在上海沦陷不到一个月后,南京保卫战便被迫仓促打响,以至于后世往往将南京保卫战作为日军自登陆上海以来西进攻势的尾声。

守卫南京之争

经过3个月的淞沪抗战,国军精锐丧失殆尽,而退到南京的疲惫之师也无力抗击日军。而国际社会对日本的侵略行径也没有太大反映,所谓国际调停迟迟没有出现。此时蒋介石心中越发疑虑,开始频繁私下征求一些高级将领的意见,研究南京是否有保卫的可能。

较早被蒋介石询问的是原先在淞沪前线担任指挥的陈诚,而他的意见是不守南京,转退到后方组织防御。和他意见相同的高级将领不在少数,他们普遍认为:南京不具备死守的条件,最多只作象征性防守。比如何应钦认为无工业无组织的弱中国是无法和经过明治维新跻身列强的日本抗衡,故不宜进行大规模战争;白崇禧甚至有主动宣布南京为不设防城市的想法,以防日军利用其大做文章。

时任军令部第一厅厅长的刘斐在11月13日的一次会议上提出:南京在军事上不可守,但于政治上应作防守。这一观点不仅给其他不愿守南京的将领们一个台阶下,而且也为举棋不定的蒋介石提供了一个思路。此前蒋介石对保卫南京一直没有公开明确的态度,时而主张守城,时而又强调日军之强大。有了刘斐的这一表述,蒋介石旋即宣布南京作为“国父陵寝之地”和民国首都,守卫南京的意义重大,且“南京是国际观瞻所系,守是应该守一下的”。

蒋介石想要在南京拖住日本的另一个目的,就是他依然期待着国际社会能够出面调停。在他眼中,只要中国军队在上海和南京两大城市展现出死守的态度,列强自然不会坐视不管。在英美出面的期待落空后,最有可能调解中日冲突的国家变成了有密切军事合作关系的德国。德国驻华大使陶德曼在10月开始通过德国政府与日本斡旋,但日本于11月2日向德国提出了中国必须承认蒙古自治、停止抗日、扩大华北非武装区等七项条件,如此苛刻的要求让蒋介石不能轻易公开承认。到12月初,由于日本在正面战场上优势进一步扩大,对德国调和的兴趣也逐渐失去,蒋介石原先寄予厚望的陶德曼调停逐渐停摆,中国军队注定要在南京面临一场苦战。

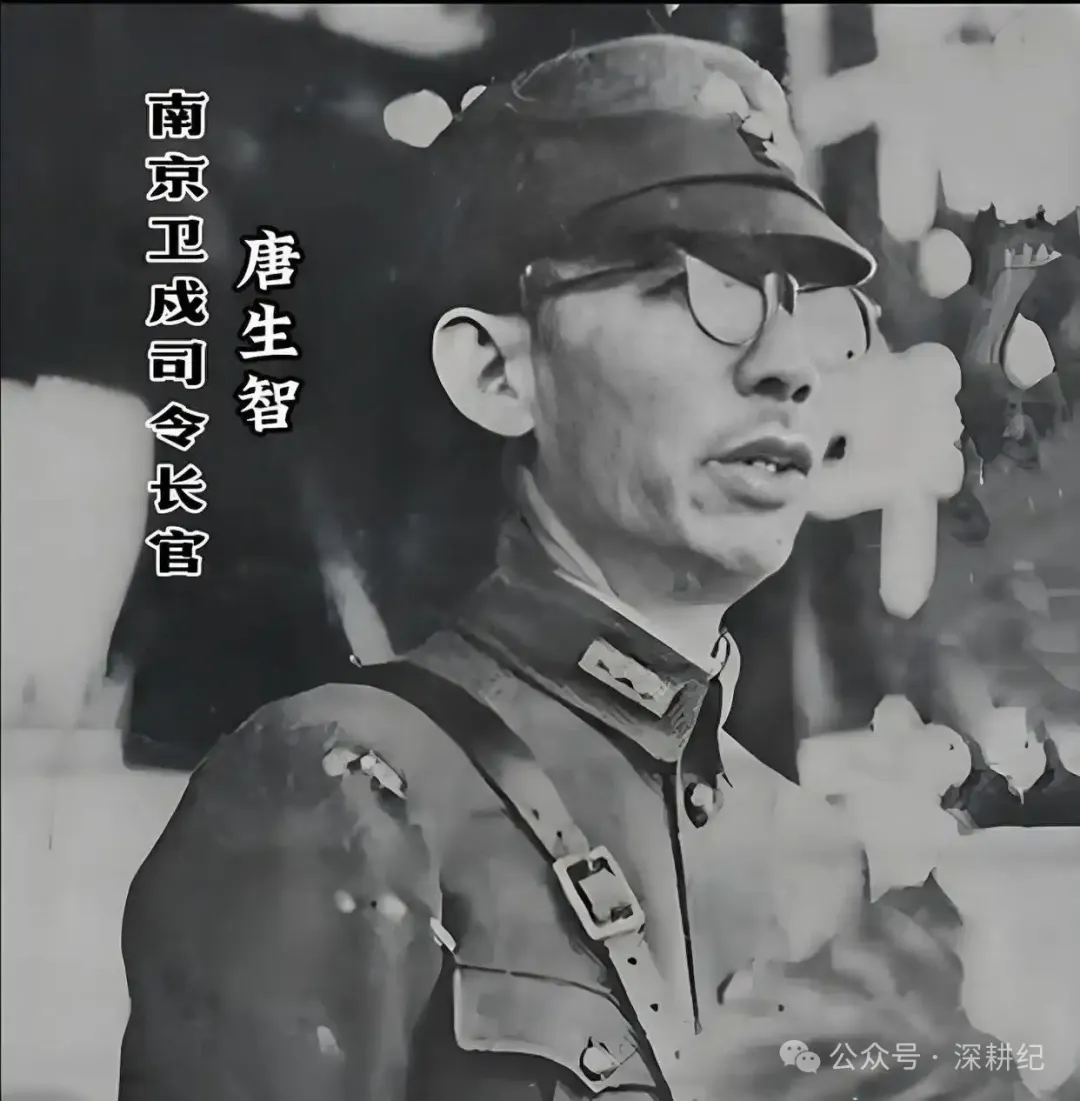

守城的方针定了下来,随之而来一个难题,即谁来指挥防守。为此蒋介石在11月18日召开了一次幕僚会议,专门商讨这一问题。与会的各个高级将领都认为这是一个苦差,无一人主动要求担任。最终时任军委会警卫执行部主任的唐生智主动站了出来,接下这一重担。据李宗仁回忆,唐生智当时大呼“现在敌人已迫近首都,首都是国父陵寝所在地,值此大敌当前,南京如不牺牲一二员大将,我们不特对不起总理在天之灵,更对不起我们的最高统帅。本人主张死守南京,和敌人拼到底!”之后唐生智又向蒋介石做出“临危不乱,临难不苟”的八字担保,这让蒋介石十分满意,于11月19日特派唐生智为南京卫戍司令长官。

唐生智之所以主动承担守城大任,一直有很多种说法。一种观点是从他以往的履历出发,认为并非嫡系出生的他曾多次参与反蒋,现在正是他索要兵权的好时机。李宗仁也认为唐生智不过是想乘机掌握一部分兵权。而唐生智本人在回忆中表示,他“自九一八回到南京以后,始终是主张抗日的”,声明自己是有爱国拳拳之心。但他也承认自己的确被蒋介石“将了一军”,因为蒋介石曾私下对他说过“要就是我留下,要就是你留下”这样一句话。而对蒋介石来说,既然守卫南京是一场必败的战役,若让重要人物负责守卫会有很大政治风险,不如交给唐生智这样的“外人”。

虎头蛇尾的唐生智

唐生智接手的是一支从上海一路溃败下来的败军,他们编制混乱、装备落后、兵员不足,其中甚至还有临时抓来的“娃娃兵”。实际上唐生智本人在之前也没有太多准备,特别是他本人还患有重病,这位“佛教将军”在巨大压力前有时会选择闭门不出、诵经求佛。即便如此,唐生智依然对外声称自己起码有两大把握:一是本人及部队与南京共存亡,二是这般牺牲注定要敌人付出沉重代价。

在防御布局上,唐生智决定依托南京城墙作为坚固永久工事,打一场“中世纪般的守城战”,以南京城区为中心,层层设防。可供他指挥的有10万残兵败将,他们极度缺乏重武器,只能机械地死守阵地。蒋介石为了支援唐生智,向南京增援了一些来自西南的壮丁兵,而他们的实际情况也不比城内守军好,普遍缺乏训练,在战场上也只能徒增伤亡。一位美国记者观察称:“(防线)数月来一直宣称固若金汤,准备充分。实际上,离南京25英里的句容的永久防御工事粗糙得很,只有零星的碉堡,这可以由视察过这些防御工事的中立国参观者加以证实。其他防御工事则是仓促用床架支撑成堆的沙包、杂物碎片和松土而构起的路障。”

1937年南京城墙附近日本士兵渡河

南京保卫战中守军执行的是消极防御、被动挨打的军事策略。日军的战略企图是将南京四面合围,到12月8日已经占领了南京外围阵地,南京卫戍司令长官部只能下令让部队撤到第二线阵地。而为了表示坚守决心,唐生智下令撤走了长江中的所有船只,不留后路。日军于9日向南京城内空投致唐生智的《和平开城劝告文》近千份,遭唐生智断然拒绝,于是日军于10日开始从两侧猛攻。之后战斗主要在南京城墙内外进行,中国军队依靠紫金山、雨花台等地的钢筋混凝土工事进行顽强抵抗,双方均有巨大损失。

当蒋介石知道城墙防线即将失守时,于11日致电唐生智,建议守军“如情势不能久持时,可相机撤退,以图整理,而期反攻之要旨也。”而唐生智拒绝撤退,继续要求麾下军队死守,于是蒋介石改变撤退想法,转而发电文鼓励唐生智与守军:“如能多守一日,即民族多加一层光彩。如能再守半月以上,则内外形势必一大变,而我野战军亦可如期来应,不患敌军之合围矣!”当中国军队正与日军血战于南京街头上时,最后的撤退良机消失了。

12日,唐生智认为难以继续抵抗,在守军将领会议上公布了蒋介石“相机撤退”的命令,要求部分军队自长江北渡撤离,大部队就地突围。但此时南京已经濒临死守,各部指挥混乱、相互失去联系,卫戍司令部已经无力组织有序撤离,也难以联系到每支部队,导致大批部队涌向渡口,酿成了之后的争渡悲剧。

唐生智显然背弃了“临危不乱,临难不苟”的承诺,相反,他比大部队更早离开南京。虽然之前他要求轮船撤离,并对剩下的船只进行集中严格管理,但司令部还是为他轻易找到一支小船。唐生智于12日晚与其他长官乘船逃到江北,留下南岸十万余群龙无首的士兵与逃难不成的百姓。

灾难性的疏散与撤离

唐生智对军队撤离和平民疏散是没有充分准备的,此前他只要求军队“与南京城共存亡”,到失守之时只能放任军队溃散。保卫战打响后,下关通浦口成了军队与百姓唯一的后方交通路。原先浦口尚有两艘渡轮,除去白天日军轰炸,也能在夜间来回输送万余人撤离。但唐生智之前却为表破釜沉舟之心,下令让渡轮提前撤离到武汉,留在南京的只有几条小火轮,直接导致后方交通不畅。

守军中的教导总队、八十七师、八十八师、七十四师与南京警察等部队按原先计划,沿着中山路一路涌向下关,争先抢过挹江门,却一度与负责守卫挹江门的三十六师二一二团爆发冲突,后者由于没有接到撤军通知而拒绝任何部队撤离,双方互相开枪射击,混乱在这一时达到了极点。由于缺少渡船,仅有的小船因为严重超载时有沉没,剩下大部分人只能拆下门板渡江,中途倾覆溺亡者有千百人。时任七十八军三十六师师长的宋希濂回忆称,当时“哀嚎呼救之声,南北两岸闻之者,莫不叹伤感泣,真可谓极人世之至惨”。更有许多来不及渡江的士兵在岸边被日军随意射杀。只有六十六军、八十三军粤军部队出其不意,在与大部队失联的情况下主动杀开一条血路,最终安全退到皖南。

军队都如此混乱,更不用说城内剩下的百姓。时任南京卫戍司令长官部参谋处第一科科长的谭道平回忆说:“从十一月下旬起,大部分比较有钱的人都纷纷迁离南京。”《拉贝日记》中记载到,12月7日蒋介石与其他将领高管离开后,“留下来的全部是穷苦的人民和我们几个决心要和最穷苦的人们在安全区共患难的欧美人”。淞沪会战开始前,南京约有百万人口,此时城内大概只有三十余万人。但城陷前大量周边地区难民无路可逃,只能进城躲避战乱,导致城内平民数量一度增加,而他们后来都成为日军施暴的对象。

总之,南京保卫战里中国军队的劣势被放到了最大,无论战前、战时还是战后,都暴露出蒋介石政府片面抗战的危害。刘斐日后曾为这场战役做了一个总结:

如果蒋介石在上海会战后期,不对九国公约存有幻想,不改变及时主动撒退的决心和已下的命令,适时保全实力,主动转移到吴福线上,就能利用永久工事,更能继续消耗敌人。即使还要从吴福线后撤时,也可以利用锡澄线及镇江以西的山地,继续抵抗,而南京附近的作战也不会如此迅速地到来。就是打到南京来了,如果只用少数部队作象征性的防守,把大部分兵力控置在南京外围,利用外线有利态势,实行机动作战,亦可以争取较多的时间,确保自己的主动地位……敌我双方力量的对比和战局的演变,也会和后来的情况有所不同。