在毛主席的时代,人们的生活确实艰苦,但每家都有三四个孩子。当代的年轻人深感困惑,那时的老百姓哪来生娃的勇气呢?

一、社会治安:邻里守望的温暖

北京胡同里的李大爷今年78岁,他回忆起那个年代时说:"那时候谁家孩子不是放养的?我家五个孩子,从来没接送过。最大的带着最小的,胡同里十几个孩子一起上下学。"更令人惊讶的是,整个社区自然形成了一张保护网。"有一次我家老二放学没回家,后来发现是在邻居家写作业睡着了。邻居不仅留他吃饭,还特意来家里说了一声。"

这种安全感源于特殊的社会环境。当时实行户籍管理制度,人口流动性很低,一个院子里住的基本上都是同事或老街坊。陌生人进入大院立刻会被注意到,想要拐带儿童几乎不可能。

孩子们在这样熟悉的环境里成长,父母自然放心。

二、教育成本:简单却实用的启蒙

1965年,上海某机械厂工人王师傅的工资是56元,而他三个孩子的学费加起来一学期不到5元钱。"课本都是哥哥姐姐传给弟弟妹妹,"王师傅的妻子回忆道,"作业本正面写完了写反面,铅笔用到捏不住才扔。"学校除了收取象征性的学费外,几乎没有其他费用。课外辅导班?那时根本没人听说过。

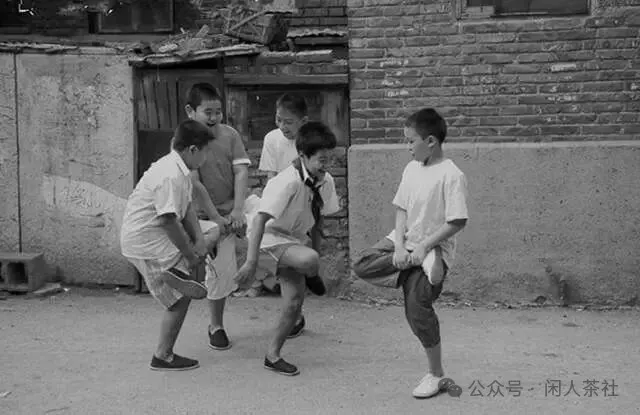

孩子们下午三点半就放学,然后相约去捡煤核、摘野菜,这些劳动不仅补贴家用,更是一种生活教育。晚上在煤油灯下写作业,兄弟姐妹互相辅导,根本不用家长操心,父母最多问一句"作业写完了吗",而且从不为孩子的学习成绩焦虑。

三、婚嫁压力:朴素而真挚的结合

1972年,青年工人小张准备结婚。单位给他分了一间12平米的宿舍,同事们送来暖水瓶、脸盆等日用品,岳父家只要了100元彩礼,其中大部分还是用在了购置新婚物品上。"最贵重的礼物是岳父送的一块上海牌手表,"小张如今已是张爷爷,"那时候结婚看中的是人品,不是财产。"

在农村,情况同样简单。村民赵大娘回忆说:"娶媳妇盖三间瓦房,乡亲们都来帮工,管饭就行。彩礼也就是几尺布、几十斤粮食。"这种朴素的婚嫁观念,让年轻人不会因婚姻而背负沉重债务。

四、养老保障:多子多福的现实写照

在河北农村,刘奶奶今年85岁,她有五个子女。"现在孩子们轮流照顾我,"她说,"老大管吃饭,老二管穿衣,老三负责看病,老四老五经常来看望。"这种养老模式在当时非常普遍。多个子女共同分担养老责任,每个人的负担都不重。

在城市,退休工人享有单位发放的养老金,虽然数额不多,但基本生活有保障。更重要的是,子女都在身边,随时可以照应。病了有子女轮流看护,闷了有孙辈承欢膝下,这种天伦之乐给了老人们极大的心理慰藉。

五、生活节奏:从容不迫的日常

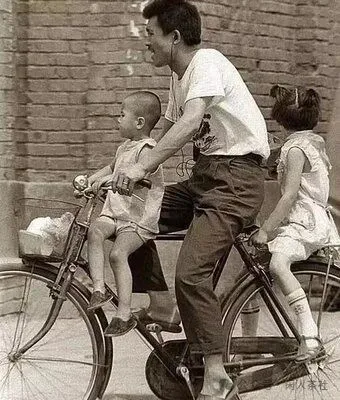

与今天相比,那个时代的生活节奏要慢得多。工厂下午五点半下班,人们骑着自行车回家,路上还会顺便买菜。晚饭后,大人在院子里聊天,孩子们在空地上玩游戏。周日是全家的休息日,父母带着孩子去公园,或者走亲访友。

农村的生活更是遵循着自然的节律。春耕夏耘,秋收冬藏,孩子们跟着大人参加劳动,在劳动中学习生活技能。没有背井离乡的打工潮,没有两地分居的相思苦,一家人其乐融融地生活在一起。

六、医疗负担:普惠健康的保障

"孩子发烧了,去卫生院打一针青霉素只要几毛钱。"这是那个年代许多人的共同记忆。虽然医疗条件简单,但基本医疗有保障。工厂有医务室,农村有赤脚医生,常见病都能得到及时治疗。

更重要的是,当时实行公费医疗和合作医疗制度。工人及其家属享受劳保医疗,农民参加合作医疗,大病重病也能得到一定比例的报销。不会出现"一人得病,全家返贫"的情况。

七、心理负担:顺其自然的教养观

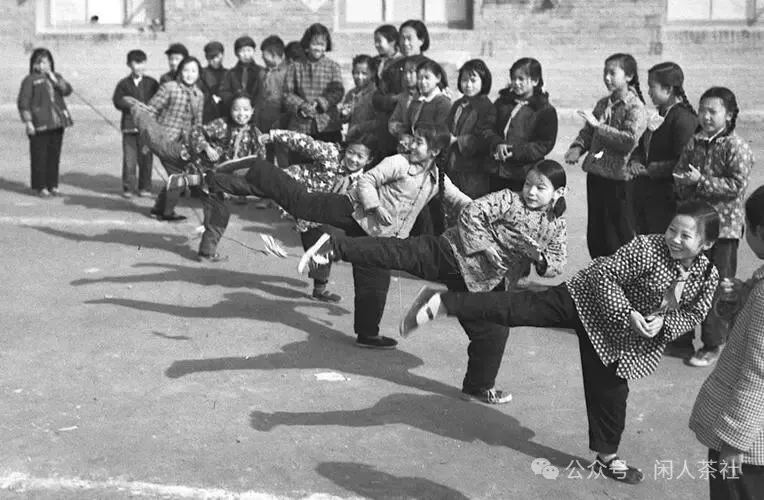

现年70岁的退休教师陈老师说:"那时候家长不会为孩子的作业发愁,更不会比较谁家孩子上了什么辅导班。孩子们放学后自由玩耍,在游戏中培养创造力和社会交往能力。"

开家长会的频率很低,一学期可能只有一次。老师家访时,主要是了解学生在家的情况,而不是向家长布置任务。教育的责任明确在学校,家长只需要配合,不会感到沉重的压力。

八、昨天的回忆,今天的思考

那个敢生孩子的年代,背后是一整套社会支持体系。从社会治安到教育医疗,从婚嫁观念到养老方式,每个环节都为生育提供了保障。孩子不是负担,而是希望;生育不是冒险,而是喜悦。

当然,那个时代也有其局限性:物质生活不够丰富,选择自由相对有限。但我们应当思考的是:在物质极大丰富的今天,为什么年轻人反而不敢生孩子?

当前,对比过去不难看出,我们需要建立完善的育儿补贴制度,发展普惠托育服务,推进教育公平,减轻医疗负担,完善养老保障,营造生育友好的社会环境。只有当年轻人感受到实实在在的支持,才能重拾生育的信心和勇气。