“由于战争失败,小资产阶级几乎完全破产,沦为赤贫——这或许是他们支持法西斯主义、军国主义的报应吧!”

01

—

珠江电影制片厂1965年摄制的《大浪淘沙》,是我最喜欢的电影之一。

《大浪淘沙》的突出优点,在于触及到了小资产阶级狂热性问题,其精彩与深刻,在新中国前三十年的电影中无出其右。

在立誓共同寻找光明的“结拜四兄弟”中,老四杨如宽就是一位典型的小资产阶级知识分子,狂热性与动摇性,在他身上都表现得很充分。

当北伐军占领武汉,收回英租界,革命高潮来临的之时,杨如宽连军校都不愿意上了,带着浪漫憧憬,报名参加北伐宣传队,直接上了前线。

但是,当蒋介石叛变革命,开始大肆屠杀工农群众,斗争形势变得严酷时,他的狂热瞬间消退,最终心灰意冷地逃离革命队伍,回家当一个小画家,过小日子去了。

谢辉则体现了小资产阶级知识分子经常陷入的思想迷茫。

出身城市爱国知识分子家庭的她,虽在反帝反军阀的学运中表现英勇,却受薛健白“以仁爱之心待人”的思想蛊惑,立场折中,既向往共产主义,又钟情于三民主义,本质是小资产阶级在思潮选择上的摇摆。

谢辉初期看不清国民党新右派薛健白的伪善面目,也认不清余宏奎的投机本质,反而迷惑于他的彬彬有礼,直到经历了马日事变以及武汉国民政府背叛革命等血的洗礼,才褪去这种缺乏阶级判断力的迷茫,坚定了革命立场。

谢辉的转变过程深刻揭示了小资产阶级脱离实际的思想局限。

“老三”余宏奎则属于小资产阶级的右翼,他走过了一条从投机式狂热到沦为反革命分子的完整道路。

余宏奎出身地主家庭,受过一些五四运动个性解放,婚姻自由思想的影响,但参加革命并非出于“为天下受苦人求解放”动机,而是有强烈的“宁可闯过虎口成大器,绝不默默无闻混一生”个人野心,身上有《红与黑》中于连·索黑尔的影子,这是一种小资产阶级借革命牟私利的狂热。

革命高潮来临时,余宏奎慷慨激进,把革命视为个人出风头的机会,可当国民党新右派向他抛出金钱与地位诱惑后,其剥削阶级的本质立刻暴露,毫不犹豫地背叛革命,暗杀对他进行革命启蒙的人生导师赵教官,甚至带队抓捕立誓要“情同手足,患难与共”的结拜兄弟。

在余宏奎身上,体现的小资产阶级投机性狂热的凶险。

作为他们对立面的靳恭绶,出身贫苦佃户家庭,父亲被地主逼死后,杀了地主,被军阀政府通缉,逃亡在外,所以,余宏奎一直视他为“杀人犯”。他经过共产党员赵教官的启发、引导后,形成坚定的阶级立场,成为一个无产阶级战士,最终参加了秋收起义,跟着毛委员上了井冈山。

02

—

小资产阶级的狂热性,主要表现为缺乏坚定阶级立场与现实根基的情绪化行动——既渴望突破自身阶层局限,又因经济地位不稳定、思想易摇摆,常表现为对激进口号或短期目标的盲目追捧,热度来得快、退得也快。

这种狂热,本质是“理想与现实的落差焦虑”,既不满底层困境,又畏惧无产阶级革命的彻底性,便用情绪化、表面化的激进姿态寻求存在感,比如跟风参与运动却缺乏持续投入,追捧极端观点却回避实际问题。

比如,法国大革命中的吉伦特派,主要代表城市小资产阶级——小店主、教员、自由职业者等,他们初期狂热追捧“自由平等”口号,积极参与示威、请愿,甚至呼吁用激进手段推翻王权,但当革命深入到触及财产私有制、要求他们承担更多义务时,便迅速转向保守,反对雅各宾派的彻底革命,暴露了“只愿享受革命红利、不愿承担革命代价”的本质。

当下的中国社会,是一个缺乏社会运动的社会。小资产阶级狂热性主要表现为“跟风式激进”,热衷于通过发表激进言论、参与网络声讨获得道德优越感,但当议题触及自身利益,便立刻沉默或转向,狂热仅停留在“口头表态”层面。

涉及到国际关系话题时,小资产阶级狂热性经常表现为极端民族主义,甚至种族主义。这种狂热无视国家整体利益(如经济合作、地缘平衡等),仅靠民族主义情绪获得身份认同与安全感,一旦对抗引发实际损失,又快速转向消沉和怨天尤人。

二十世纪,一个引人注目的历史教训是:在那些发生了无产阶级领导的人民革命的国家,小资产阶级的狂热性经常表现为某种托派主张;而在那些较为反动的国家,小资产阶级的狂热性又经常表现为法西斯主义、军国主义。

二十年代,意大利法西斯的崛起就离不开小资产阶级的推动,小资产阶级既是其初期的核心社会基础,也是其狂热主张的主要受众。

第一次世界大战后,意大利经济凋敝、失业率飙升,大量小资产阶级(如小手工业者、小商贩、底层知识分子、退伍军人等)处境艰难——小手工业者受大工业冲击濒临破产,退伍军人群体找不到工作、抚恤金微薄,小知识分子则因社会动荡看不到出路,这种迷茫与焦虑,让他们迫切渴望某种强大力量改变现状,这就为法西斯崛起提供了群众基础。

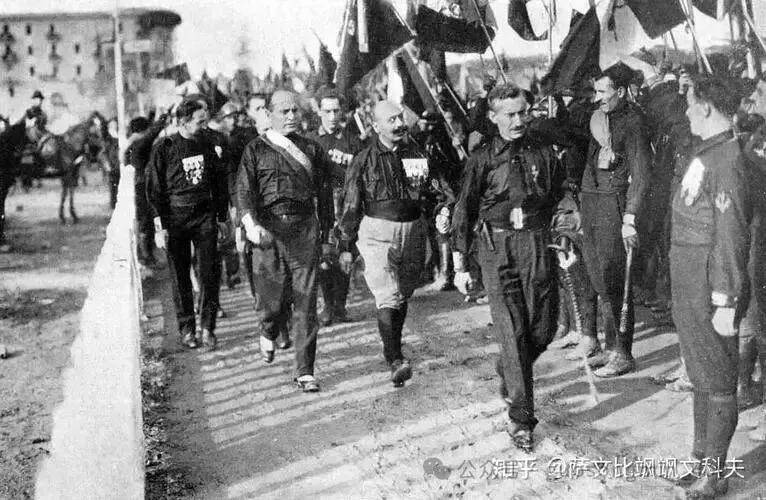

由于意大利虽然是一战战胜国,却未能在巴黎和会上实现领土诉求,这使意大利国内民族主义情绪高涨。墨索里尼抓住这一点,联合反动文人等频繁举行集会,高喊收复阜姆、达尔马提亚等领土的口号。小资产阶级本来就有通过提升国家地位改善自身处境的愿望,这种狂热的民族主义宣传恰好点燃了他们的情绪,于是,他们将法西斯视为捍卫国家与自身利益的代表,大量加入法西斯党。

为了夺取政权,墨索里尼组织了法西斯暴力组织“黑衫军”,核心成员多是出身小资产阶级的退伍军人。他们因失业、生活困顿而心生怨气,在法西斯的煽动下,将自身困境归咎于革命力量和政府软弱,积极参与武装暴乱、破坏罢工等暴力活动。这些行动既宣泄了小资产阶级的不满,又帮助法西斯震慑了反对派,最终助力墨索里尼通过“进军罗马”夺取政权,而小资产阶级也在这一过程中成为法西斯推行暴力统治的重要工具。

日本军国主义的崛起,也与日本小资产阶级(含农村中农、城市小市民、下层军官等中间阶层)的深度参与有关。

二、三十年代,关东大地震、全球经济大萧条等接连冲击日本,财阀垄断大量财富,小资产阶级生存空间被严重挤压。农村的中农受地主压迫,城市小商贩、小手工业者遭垄断资本排挤,而下层军官大多出身这一阶层。他们既不满政党政治的无能,又恐惧无产阶级革命,此时宣扬强权与扩张的军国主义,成为其寄托希望的对象。

为了吸引小资产阶级,日本军国主义借助所谓“皇国史观”和武士道精神,向小资产阶级灌输“开拓万里波涛,布国威于四方”的扩张理念,将对外侵略包装成“为国家争取生存空间”的正义行为,契合了该群体改善处境的渴望。

在行动层面,小资产阶级成为日本军国主义侵略政策的核心执行者。农村的中农、退伍军人组成的组织,成为军方联系农村的纽带,战时大量农村青年参军,构成日军士兵的主力。城市中小资产阶级则不少投身军需生产、物资运输等领域,为战争提供后勤支撑。而下层军官作为小资产阶级在军内的代表,更是军国主义的急先锋,像“巴登巴登集团”等昭和军阀的核心,大多出身中间阶层,他们策划的“二·二六”事变,直接推动了军国主义掌控国家政权。

讽刺的是,无论是意大利法西斯主义,还是日本军国主义,都没有成为小资产阶级的拯救者与保护神。一方面,大量小资产阶级的子弟被墨索里尼和日本军阀送上战场,沦为炮灰;另一方面,由于战争失败,小资产阶级几乎完全破产,沦为赤贫——这或许是他们支持法西斯主义、军国主义的报应吧!

03

—

在二十世纪,革命导师和领袖,对小资产阶级狂热性问题,都作出过系统、深刻的论述。

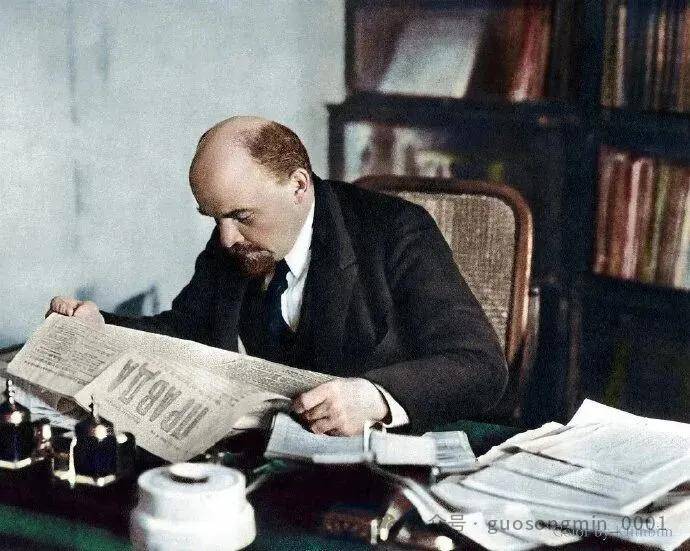

在《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一文中,列宁指出,一方面,小资产阶级缺乏革命所需要的坚韧性、组织性和纪律性,拒绝革命中必要的妥协、迂回等策略,偏爱极端斗争手段;另一方面,小资产阶级狂热持续性极差,易快速转向,可能从极端激进转为消沉颓丧,甚至沉迷某种资产阶级思潮。

二月革命后,孟什维克等小资产阶级政党因狂热与摇摆,将政权拱手交给资产阶级,这一教训也让列宁更坚定地认为,只有克服小资产阶级的狂热性,才能避免革命成果被窃取。

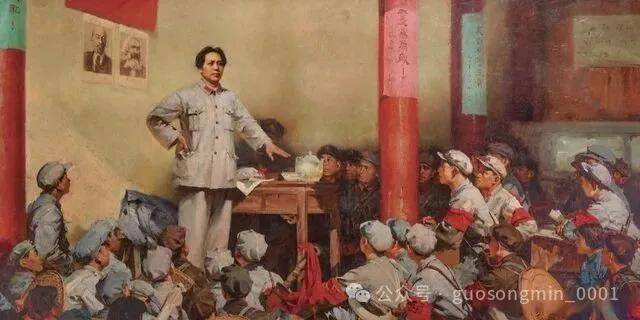

在中国,毛泽东主席结合中国小资产阶级群体庞大的基本国情,围绕革命与建设实践,系统剖析了小资产阶级狂热性的根源、表现及危害,并给出了针对性治理办法。

毛主席指出,中国小资产阶级成分极广,其狂热性源于小生产的局限性——小生产者看问题仅着眼局部、缺乏全局观,也看不到长远利益。同时,党内大量出身小资产阶级的党员,易带着小资产阶级思想入党,若不改造,其狂热性和片面性会渗透到党内,成为主观主义、宗派主义等错误思想的温床。

毛主席认为,在革命与建设层面,小资产阶级狂热性会引发盲动主义、左倾错误,比如湘南特委曾声称“要把小资产阶级变成无产阶级,再强迫他们革命”,结果把大量小资产阶级驱赶到反动势力一边,孤立了革命力量;在党内层面,小资产阶级思潮的泛滥会催生自由散漫性、党八股等问题,破坏党的纪律与实事求是作风。

毛主席强调,要克服小资产阶级思潮等各种非无产阶级思潮,一方面要加强思想改造,注重实事求是,克服主观主义,学会结合主客观条件开展工作;另一方面要制定合理政策,扎实做群众工作,让党员扎根群众,摒弃脱离实际的幻想式行动。

在今天的中国,讨论小资产阶级狂热性的问题,非常有意义,因为中国正是一个小资产阶级的汪洋大海。

但令人感到不安的是,严肃的思想斗争却付之阙如,小资产阶级的狂热性,正如决堤的洪水一样肆意泛滥——伊于胡底?走向何方?揆诸历史教训,需要引起严重关注。