1

前言

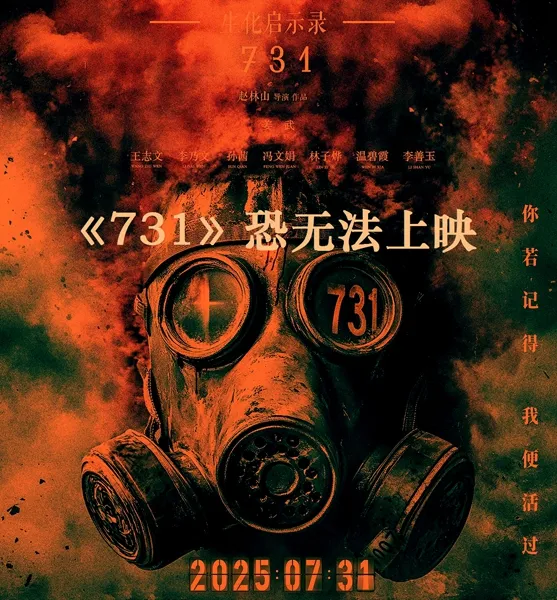

7月31日,电影《731》未如期上映,却掀起了一场超越银幕的舆论海啸。

这场“意料之中”的延期背后,是资本策略的暧昧摇摆、审查程序的硬性缺失、倭国(日本)外务省的疯狂施压,以及外交层面的微妙权衡。

意料之外的是,一部尚未公映的影片竟成为了,撕裂历史认知与政治角力的符号,甚至被网友称为“诈出百万汉奸”的照妖镜。

2

资本宣传:饥饿营销的“神操作”与零宣发的诡异沉默

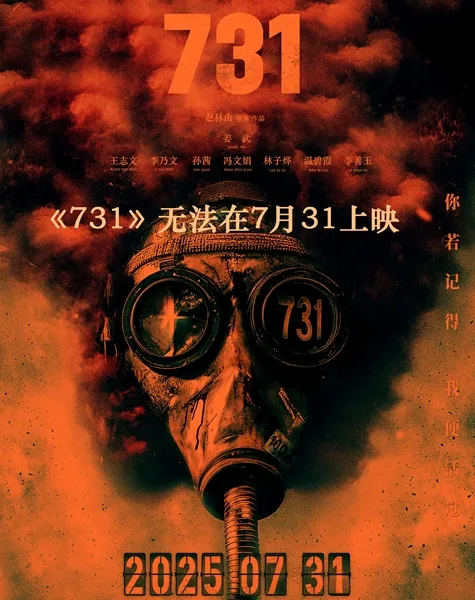

影片未映先热,猫眼与淘票票平台“想看”人数突破270万,高居暑期档榜首。

然而,让人感到匪夷所思的是,片方的操作却充满矛盾。

1.“全球预映”的文字游戏。

片方此前宣传“2025年7月31日全球预映”,刻意使用模糊表述预留退路,被业内人士解读为“期望而非承诺”。

2.零宣发反炒热度。

在《罗小黑战记2》、《南京照相馆》等同档期影片疯狂票补、点映时,《731》竟无任何宣发动作。

这种反常沉默反而激发猜测,也因此才有人猜测,这是营销号借机散布“百万举报”“血腥下架”等谣言收割流量。

资本既利用民族情绪点燃市场,又以“技术原因”规避风险,将观众期待化为一场行为艺术。

3

龙标困局:程序漏洞与“历史虚无主义”的致命伤

不少人猜测,影片未能上映的核心硬伤,在于未取得公映许可证(龙标)。

1.程序性死亡。

国家电影局官网查无该片备案信息,无龙标则无法生成影院放映密钥。

2.内容争议暗雷。

网传影片存在“历史虚无主义”倾向,试图模糊731部队的反人类罪行本质。

若情况真的属实,这与官方“尊重历史”的审核红线直接冲突。

相比较为严谨还原史实的《南京照相馆》,《731》的创作立场可能真的存疑。

具体怎么样,也只能等后续电影上映,才知晓了。

4

倭国(日本)外务省:23条抗议与“认知战”的全球蔓延

倭国(日本)当局对中国电影《731》的反应,堪称“教科书级”的舆论干预中国国内事务。

1.外交施压。

定档次日即向中国提交23条正式抗议,要求修改片名、淡化罪行,甚至提议将731部队篡改为“旧日军防疫部队”。

2.民间攻势协同。

倭国(日本)网民集体刷屏“反日宣传”,而国内同时涌现大量“影响中日友好”“画面血腥”的举报帖,话术高度一致。

倭国的这种内外联动,被质疑为系统性认知战,且存在间谍在中国网络造势的行为。

可悲的是,倭国的这种掩盖历史的行为,确实起到了效果。

例如,当美国学生研究731罪行时,多数人震惊表示“从未知晓这段历史”,足见日本掩盖罪行的长期策略已然奏效。

5

外交考量:国耻记忆与国际关系的微妙平衡

截止到目前,外交部虽未公开表态,但三个信号折射权衡困境。

1.地方政府的背书。

山东省委宣传部、长影集团联合制片,哈尔滨731遗址陈列馆担任顾问,彰显官方对历史定性的支持。

2.央视的沉默支援。

央视多次报道影片筹备,却未对撤档发声,保留转圜空间。

3.东亚关系敏感期。

倭国(日本)以“煽动仇恨”施压,而中方近期对日经贸合作升温,影片强行上映可能激化矛盾。

显然,在历史真相与外交实利的博弈中,《731》极大可能成为了战略缓冲的牺牲品。

6

后语

《731》的延期,是资本算计、程序缺位、倭国外务省干预与中国外交谨慎共同书写的“意料之中”。

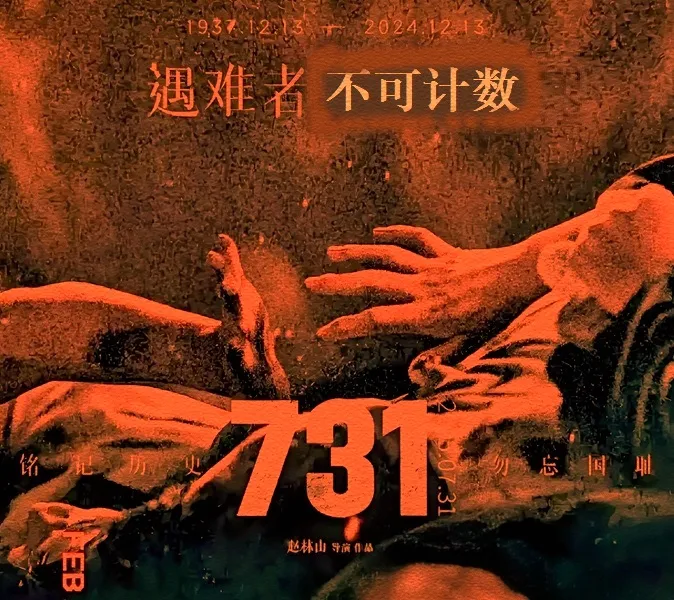

但意料之外的是民意的觉醒:B站青年逐帧解析预告片刷屏“勿忘”;不少母亲直言“若孩子害怕,就带她去731遗址看清真相”。

当倭国(日本)医生承认“教科书从无731记载”,当韩国网民自发翻译预告“揭露军国主义”,这部缺席的电影,已成一场跨国历史教育。

目前,资本的子弹还在飞,龙标的门槛依旧高,倭国外务省的抗议书墨迹还未干。

但哈尔滨零下30℃的冻伤试验室里,那些被锯断的黑紫色肢体仿佛在说——遗忘即背叛,沉默即共谋。