2025年7月,武汉大学硕士毕业生杨景媛成为中国高等教育界舆论风暴的中心。此事件的导火索是其长期诬告一名肖姓学弟性骚扰,最终在法院一审中败诉。

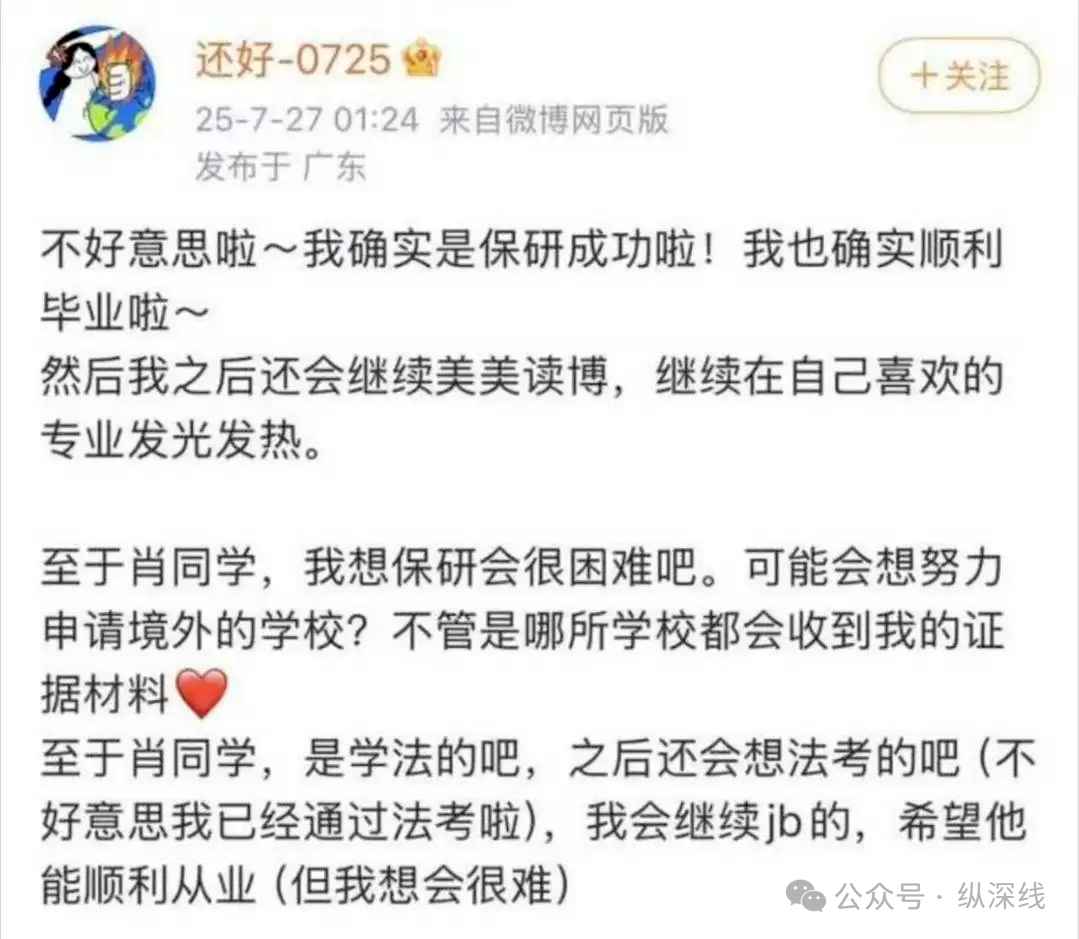

然而,杨景媛败诉后不仅毫无悔意,反而在网络上公开宣称其行为旨在“获得快感”,并高调炫耀其已顺利毕业并获得前往香港浸会大学攻读博士的资格,同时继续威胁对肖同学进行“追杀”式举报 。

这种对司法判决的蔑视和毫无道德底线的行为激起了公众的强烈愤慨,并促使公众对其学术背景进行深度审视。

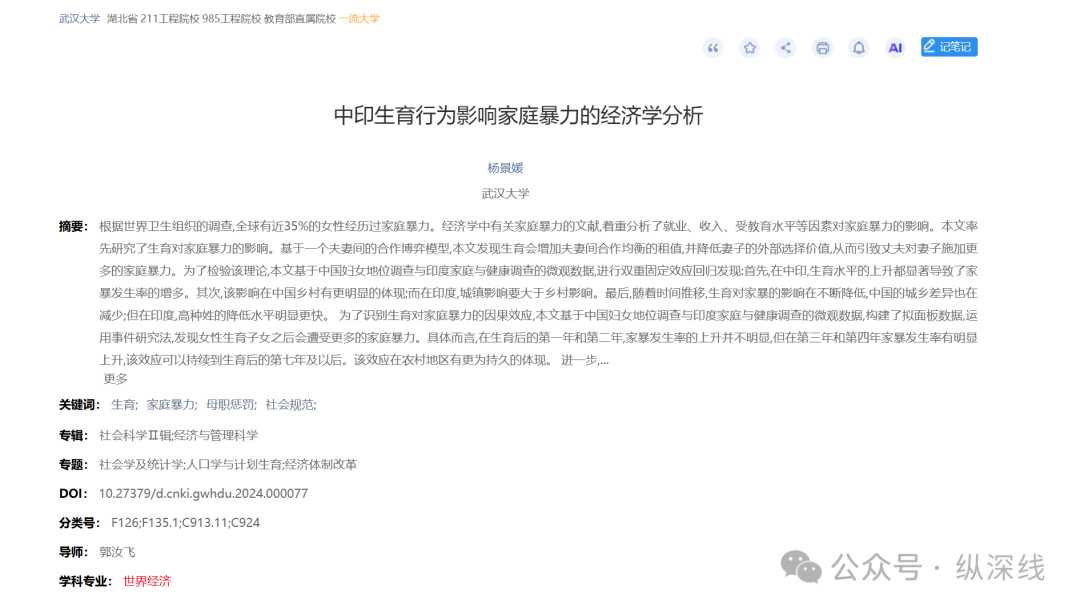

随后的网络曝光揭示了更为惊人的事实:杨景媛的硕士学位论文《中印生育行为影响家庭暴力的经济学分析》存在大量、严重且基础性的学术问题。

这些问题不仅暴露了其个人学术诚信的缺失,更将武汉大学的研究生培养、论文审核机制以及学术伦理建设推上了审判台。

本文旨在全面、深入地剖析杨景媛论文学术不端行为的具体表现,评估相关高校在此事件中暴露的系统性问题,并探讨此次事件对我国高等教育学术伦理建设的深远影响。

从目前已曝光的内容来看,杨景媛的硕士论文已远超“学术不严谨”或“疏漏”的范畴,其问题呈现出系统性、基础性和疑似故意为之的特征,触及了学术研究的根本底线。

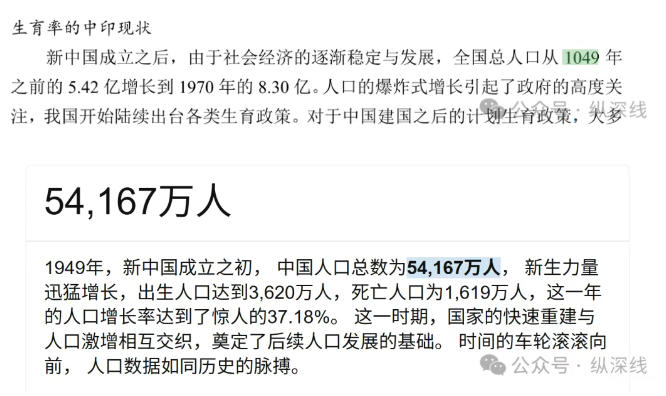

论文中最引人注目、也最令人啼笑皆非的错误,是其在论述中将“1949年”新中国成立的年份,赫然写为“1049年” 。

这一跨越近千年的历史常识性错误,竟然能顺利通过导师审核、论文评阅及答辩委员会的层层关卡,其荒谬程度令人震惊。

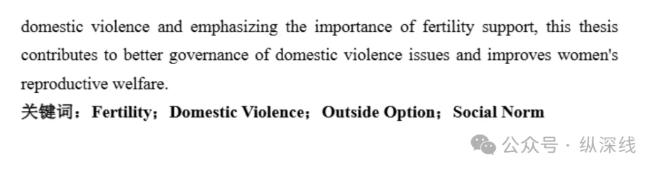

其论文英文摘要部分也存在一个常识性错误。

原论文处关键词部分为中文:

正确格式关键词应用key word或keywords表示:

此外,论文的致谢部分被翻译成了英文中的“小说”(fiction)一词,此类低级错误进一步印证了论文从撰写到审核全过程的极度草率。

这些错误不仅是学术问题,更是对学术活动严肃性的公然挑战。

同时,作为一名通过了国家法律职业资格考试(法考)的毕业生,杨景媛在论文中犯下的法律专业错误尤其令人匪夷所思。

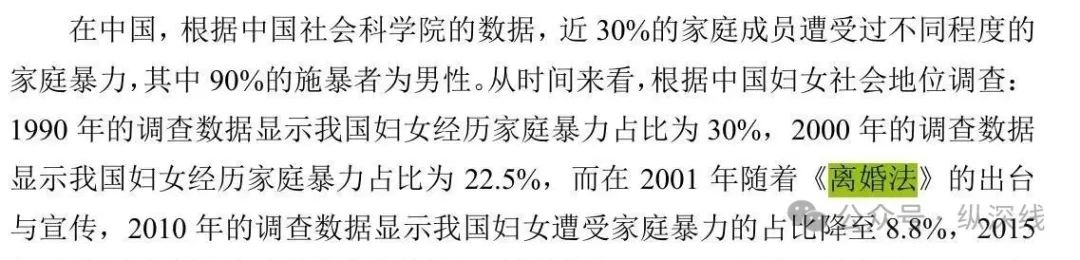

论文中赫然出现了“2001年随着《离婚法》的出台与宣传”这样的表述。

中华人民共和国的法律体系中从未存在过一部独立命名的《离婚法》,相关规定自《婚姻法》时期至今,均整合在婚姻家庭相关的法律篇章中,现行有效的规定包含于《民法典》婚姻家庭编内。

作为一名法律学习者,凭空“创造”一部法律,这严重违背了法学研究的基本要求,也让公众对其法考资格和法律素养产生严重质疑。

若说常识性错误尚可勉强归为“粗心”,那么论文中大量的数据和引文问题则强烈指向了主观故意造假。

根据2025年修订的《科研诚信案件调查处理规则》,主观故意是判定学术不端行为的核心标准。杨景媛的论文在此方面问题重重:

数据来源不明或伪造:论文引用“中国社会科学院的数据”称全国30%妇女遭受家暴,但并未注明具体的研究报告、研究人员或文件名称,使其无法核查。同样,所谓的“印度国家犯罪研究局的官方报告”也存在类似问题。

引文信息错误:论文援引“世界卫生组织2018年发布的《全球、区域及国家针对妇女的家庭暴力发生率调查》”,而该文件实际发布于2021年。这种时间上的错乱,可能意在使其引证看似更具时效性或更贴合其论证逻辑,属于典型的文献引用不规范乃至篡改。

数据处理与分析矛盾:知乎网友的深度分析指出,论文存在大量删除不利于结论的数据、核心数据与分析缺失、前后数据自相矛盾、变量定义冲突以及计量模型和公式误用或伪造等问题。例如,文中出现的0.01%与千分之一的数据表述错误,对于一篇经济学分析论文而言是致命的。

结合论文中出现的逻辑混乱、语言风格前后不一致、以及“一本正经地胡说八道”等特征,多名网友和分析人士提出,该论文极有可能借助了人工智能(AI)大模型进行代写,而作者本人甚至未对AI生成的内容进行基本的核对与修正。

“凭空创造《离婚法》”这类错误,正符合早期AI模型在知识不精确时可能出现的“幻觉”现象。

此案例因此成为一个典型样本,警示着在AI技术普及的时代,高校必须尽快建立和明确AI工具在学术写作中的使用边界与规范,并升级学术不端行为的检测技术与认定标准。

杨景媛论文事件如同一面棱镜,折射出当前中国部分顶尖高校在研究生培养和学术监管环节存在的深层次、系统性漏洞。武汉大学在此次事件中,从导师到管理机构,均表现出令人失望的失职。

根据武汉大学自身规定,导师是研究生学位论文质量的第一责任人,负有从选题、研究到最终成文的全过程指导和审核责任。

然而,杨景媛这篇漏洞百出的论文得以通过,其导师负有不可推卸的责任。首先,作为一篇法学背景学生的经济学跨学科论文,导师本应投入更多精力进行专业指导和把关。

其次,论文中“1049年”、“离婚法”等触目惊心的低级错误,任何一位负责任的导师在审阅时都不可能发现不了。导师的签字放行,只能被解释为严重的形式主义与责任懈怠。

尽管有正义人士已向其导师举报论文造假问题,但截至本文撰写之日,尚未看到武汉大学对此导师的公开问责信息。

硕士学位论文的质量控制本应是一套环环相扣的体系,包括开题、中期检查、双盲评阅、预答辩和正式答辩等多个环节。

杨景媛的论文能“过五关斩六将”,意味着整个质量监控体系已然失灵。无论是校内外的评阅专家,还是由多名教授、专家组成的答辩委员会,都未能发现或指出其中最基本的错误。

这暴露出一种令人担忧的可能性:评审专家并未真正认真审读论文,或者评审标准极度宽松,导致评审流程完全沦为“走过场”。这种系统性的失灵,比单一导师的失职更为可怕,它侵蚀的是整个学术评价体系的根基。

在杨景媛因诬告案败诉及其论文学术不端问题被大规模曝光后,武汉大学的应对态度进一步加剧了公众的不满。

截至2025年7月30日,武汉大学官方仍未就此事发布任何正式的调查声明或处理结果。

这种“鸵鸟心态”式的沉默,被公众解读为对学术不端的纵容和对受害者的冷漠。有信息指出,校方认为杨景媛“已毕业,学籍自动结束”,因此难以处理。

然而,根据教育部《高等学校学术不端行为调查处理实施细则》以及武汉大学自身的《学术不端行为处理细则》,对于已授予的学位,若发现存在严重的学术不端行为,完全有章可循地启动调查并予以撤销。武汉大学的迟缓与不作为,不仅未能平息舆论,反而使其校誉和公信力在此次事件中受到重创,甚至被网友讽刺为“诬汉大学”。

此事件已超越单一的校园纠纷,演变为一场涉及多方利益和价值博弈的公共事件。

作为杨景媛获得博士录取资格的高校,香港浸会大学迅速被卷入舆论漩涡。大量网民通过邮件等方式向该校举报杨景媛的品行与学术不端问题。

对此,香港浸会大学于2025年7月28日作出公开回应,表示学校设有清晰的招生政策和行为守则,将根据既定的纪律程序处理违规行为,但不会对个别个案评论。

这一官方表态虽然谨慎,但明确传递了两个信息:一是学校已经知晓并受理了相关举报;二是纪律程序已经启动。根据香港高校通行的学术诚信准则,杨景媛的录取资格极有可能面临重新评估乃至被取消的风险。

在这场风波中,被诬告的肖同学是最大的受害者。他不仅因杨景媛的诬告而蒙受不白之冤,被武汉大学记过处分,从而丧失了保研与法考资格,其个人与家庭也遭受了长期的网络暴力和精神折磨。

据报道,肖同学的祖父因网暴刺激去世,其本人被确诊为创伤后应激障碍(PTSD),自杀倾向高达80%。

杨景媛败诉后的嚣张态度,更是对受害者造成了严重的二次伤害。公众舆论对此表现出强烈的道德义愤,广泛呼吁武汉大学撤销对肖同学的不当处分,并为其恢复名誉、提供必要的支持与赔偿 。

杨景媛事件并非孤例,其与不久前引发热议的“协和4+4”事件一样,共同指向了中国顶尖学府在人才选拔与培养过程中可能存在的公平性与质量保障问题。它为整个中国高等教育界敲响了警钟。

综上所述,截至2025年7月30日,杨景媛学术不端事件的处理仍悬而未决。武汉大学的最终决定,以及香港浸会大学的纪律审查结果,将成为衡量中国顶尖高校能否坚守学术底线、捍卫教育公平的重要标志。

无论结果如何,这一事件都已在中国高等教育史上留下了深刻而沉痛的一笔,其引发的关于学术诚信、制度监管和人才培养的反思,将持续影响未来中国学术生态的走向。